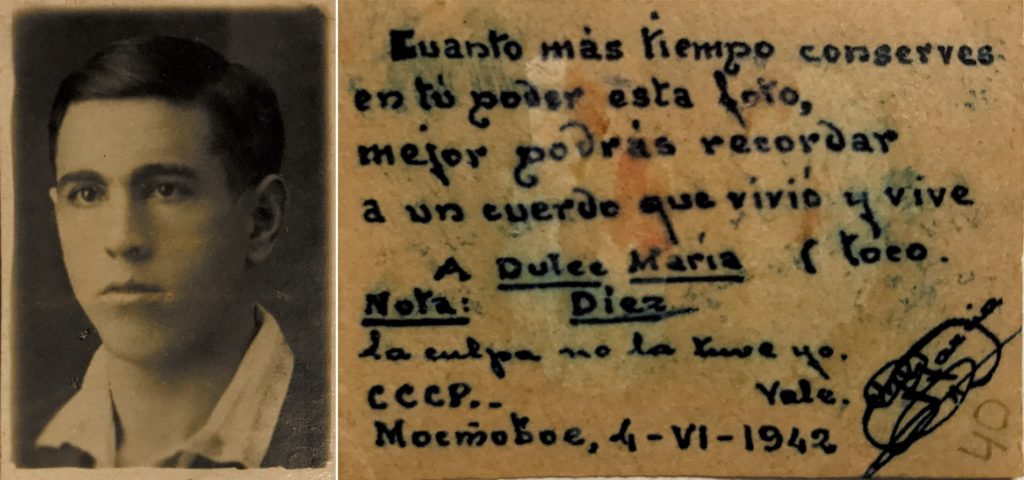

Gonzalo Barrena.

Al despegar una pequeña fotografía de un álbum familiar, el reverso traía consigo unas palabras cuidadosamente escritas y varios mensajes implícitos. La imagen está tomada -o dedicada- en agosto de 1942, en Mostovoye, una localidad del krai de Krasnodar, en el sur Rusia. La región está emplazada en la vertiente septentrional del Cáucaso, y hasta allí había llegado un colectivo de niños y jóvenes españoles desde Leningrado, después de haber escapado del cerco, en marzo de ese mismo año.

En Leningrado habían discurrido esos cuatro años de paz, alimentación y educación soviéticas, tan recordados por los niños españoles evacuados de Gijón y Santurce en 1937, entre otros lugares de partida. Años de alivio que terminaron en junio de 1941, cuando los alemanes invaden la antigua URSS y cercan poco después, en otoño, la ciudad báltica. De los casi 900 días de asedio, la etapa más dramática discurrió durante el primer invierno, el de 1941-1942, con el termómetro por debajo de los 40º bajo cero y un hambre absoluta.

Los niños más pequeños habían sido evacuados con anterioridad, pero los mayores, junto con maestros y acompañantes, habían quedado atrapados en la ciudad. Agrupadas las Casas 8 y 9 en un único edificio, malvivían acuciados por la escasez, las enfermedades oportunistas y las bombas que no dejaban de caer. Pero sobrevivieron. En febrero de 1942 se abrió temporalmente el cerco, y el 19 de marzo, un colectivo de unos setenta españoles pudo ser evacuado de la ciudad a través del Ladoga helado.

Una vez en tierra libre, viajaron en trenes de mercancías hacia el este, primero, y después hacia el sur, alejándose del frente. Pasaron casi un mes en ferrocarril, pues los convoyes militares tenían prioridad sobre cualquier tránsito, y los trenes civiles permanecían detenidos largos días a la espera de vía libre. Después de un mes llegaron al Mostovoye que cierra el texto de la dedicatoria, ya en primavera, donde fueron integrados en un koljós. La buena estación y la alimentación de campo supusieron un oasis para el colectivo, pero en mitad del verano, y pocos días después de la fecha de la fotografía, se interrumpió la bonanza. Hitler había decidido lanzar sus tropas hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y del Mar Negro; y como consecuencia, nuestros chicos hubieron de salir huyendo de nuevo. Atropelladamente, emprendieron el camino hacia el Este, pero la presión alemana en sus talones les obligó a echarse al monte, que allí es el Cáucaso. En el periplo, con los soldados rusos cortando los puentes tras el último civil, una parte del colectivo cayó en manos de los alemanes. Mientras eran repatriados a España, vía Berlín, el resto conseguía cruzar Los Pirivales -puertos a tres mil metros de altitud- poniéndose definitivamente a salvo de los nazis, que nunca pasaron de allí.

En el ínterin, muy poco antes de esa nueva evacuación, que era la tercera ya para nuestros «niños», uno de los muchachos españoles le dedica a mi madre esta fotografía, de caligrafía minuciosa y cargada de sobreentendidos que sólo ellos podrían haber descifrado. Ninguno de ambos vive ya, y nadie puede aclarar las entrelíneas de la dedicatoria. La foto es pequeña; y aunque tiene el tamaño «de carnet», el muchacho consiguió espacio en ella -y tiempo entre las guerras- para expresar sus sentimientos y descargar la culpa de algo. El texto que le dedica quien firma -y desconozco- a Dulce María, afirma cordura bajo esa vena de loco que riega la vida de los jóvenes. La deliberada letra convalida la intención y, en la posdata, el chico se indulta con naturalidad gráfica por el desacuerdo que desconocemos.

Entre la imagen y el reverso, inasequible, habita el pasado y sus momentos.