De Texas a Vallobil, el ADN de los Alea Coro

Gonzalo Barrena

Entre los viejos se escucha de tanto en tanto decir de alguien que “todavía somos algo parientes”. Saben que la sangre vuela de aldea en aldea como el diente de león, a merced del aire, y que su rastro se atenúa con el trasiego de las generaciones. La familia arranca “cola juercia de lo que ñaz” pero los apellidos se deshilachan en los registros. Dellos, traen consigo un nombre de lugar: Alea es un pueblo de Ribadesella del que partió alguien con la aldea natal prendida del nombre.

“Aquí no hay ‘Aleas’; aquí casi todos son ‘Corteguera”, nos dijeron. Y es lógico, pues la identidad opera como la patria chica: se hace presente cuando ya no la pisas. No hay “Aleas” en Alea-pueblo porque únicamente lo fueron quienes salieron de allí. Por eso el apellido merodea en los alrededores. Eso le responden en el bar a todos los americanos que aparecen en busca de raíces, más de un siglo después de aquella época en la que nosotros éramos los migrantes.

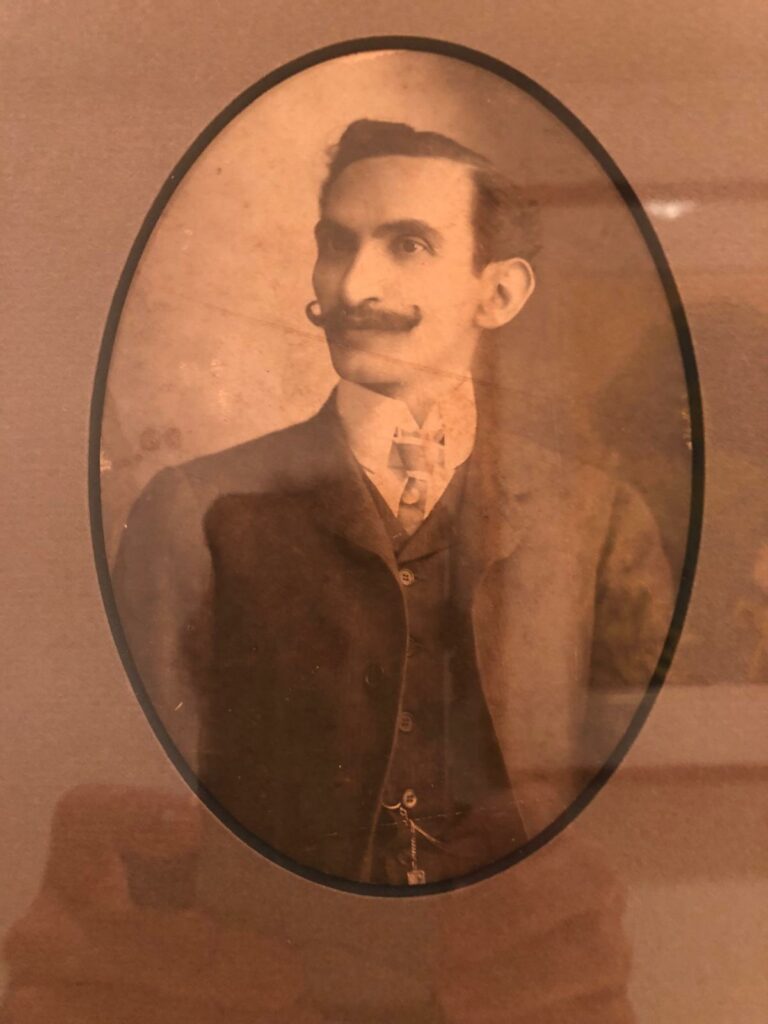

El jueves 20 de marzo, Liana Pérez vino a cumplir 80 años a la tierra de su abuelo Rodrigo Alea, que partió de Vallobil (Parres) rumbo a Cuba con 14 años tan solo, acompañado de un hermano mayor. Corría el año 1882 y las familias crecían por encima de los recursos, por lo que una fortuna incierta siempre era preferible a la dificultad asegurada. Asturias, como el resto del país, soñaba con volver a “descubrir” Las Américas cuatro siglos después.

Con menos de diez años, la “cumpleañera” hubo de dejar Cuba en dirección a Caracas, empujada por la llegada de Fidel. Venezuela era entonces la tierra de la gran promesa, pues a comienzos de los 60 el país era el primer exportador de crudo y más del 80% de su cuenca petrolífera aún estaba pendiente de concesión. El habla de Liana, con acento caraqueño de raíz cubana, endulza las conversaciones. Contrasta con el inglés americano de quienes la acompañaron en el viaje y película -aun sin rodar- de su 80 cumpleaños. Hoy reside en Miami, escéptica con las revoluciones.

La de su abuelo Rodrigo fue vivencial: tuvo dos matrimonios de descendencia divergente. Una parte de los hijos nunca supo de sus medio-hermanos, y la diáspora de la existencia hizo el resto, repartiendo genes entre Texas, Colorado, Tennessee, Miami y Nueva York, sin contar Santiago de Cuba y Caracas, donde también se posó el apellido. Sin noticia mutua hasta 2018, los diferentes linajes se mantuvieron completamente ajenos a la existencia de “los otros”, hasta que el ciberespacio y las pruebas de ADN, allí tan de moda, los pusieron de nuevo al habla. El reencuentro se sustanció en inglés, pues buena parte de los “americanos” ya había perdido el español. John Hazelton, Reinaldo Alea, Rolando Cuadrado y Karen Alea -acompañados de hijos y nietos- acabaron compartiendo con Liana su viaje al pasado de Vallobil, y 29 Aleas volvieron al barrio de Parama, donde residen varios bisnietos de María Alea, hermana de Rodrigo. Entre ellos, Josefina, que aún tresna el mondongu por San Martín, y su hermano José Enrique, el único que todavía unce la pareja de güés.

En la antigua casa de Carmen, otra hermana que lo fue de Rodrigo, los 29 parientes comieren jabes y borona mientras los más jóvenes -ya bilingües- restañaban el babel de la parentela. Reconstruyendo laboriosamente el mapa de familia, alguien dijo: “Yo sintí de daquién que el apellido vieno per ún de Berbes”. Pudiera ser.

_______________________________

Publicado el 2 de abril de 2015 en el semanario El Fielato.